谷貽堂前長長的石階通向溪邊。

作為南方民居防御建筑的奇葩,永泰莊寨是農耕社會家族聚落生存的記憶,也是傳統鄉紳文化彌足珍貴的載體。

在永泰,有為數不少相鄰坐落的莊寨,其實源出同一家族。寨堡的興建、綿延、衰敗,都與家族命運相關。每個莊寨的故事雖都能獨立成章,但彼此之間又由親情血緣相互勾連。品讀它們,就如同品讀一部在漫長歲月中寫就的家族小說。

本期《寨·見》,將帶你走進位于永泰高山之中的谷貽堂、紹安莊和積善堂,讓我們一起翻開青山中的歲月之書。

谷貽堂——富得真正“流油”

1860年,是清咸豐十年。在這一年,舉世矚目的圓明園被毀,中國加速地淪為了半殖民地半封建社會。但在東南一隅,重山之中,黃氏家族運轉的齒輪此時并未受到影響。霞拔鄉的黃孟鋼,尊崇程朱理學,篤信風水命理。在東洋及同安等地坐擁大量良田的他,在錦安村選中一塊厝地,同年開建谷貽堂。

這座大宅土木結構,筑在半山。正座七開間,兩邊雙過水,雙間橫厝,下有書院、下座回照。至今,谷貽堂的主體建筑仍基本保存完好,占地面積1727平方米,建筑面積2650平方米。后來,鄉里人也稱它為長萬(自然村村名)舊厝。

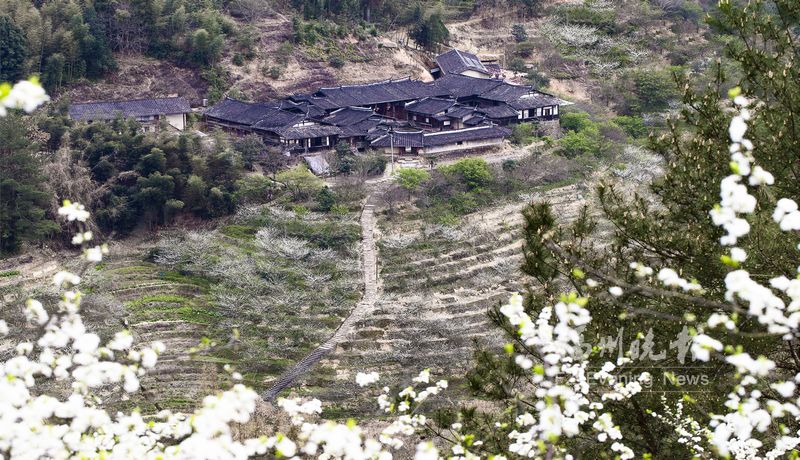

長萬舊厝坐落地風景秀美,青瓦卷檐掩映綠樹叢中。初春自溪邊往高處眺望這座大宅,悠長石徑自溪邊逶迤而上,屋厝的背景是青山如黛,前景是李花如煙似霧,情景宛如一幅水墨山水畫。

但谷貽堂最富傳奇之處在于它的風水傳說。永泰莊寨有一大特點就是對建筑風水的極致講究。其風水坐落,風水環境的營造,以及構造細節中,風水補救措施都運用到了極致。專家認為,中國兩大民建風水流派是贛派和閩派,而永泰可以作為閩派風水考究的中心。

谷貽堂看來恰是贛、閩兩個風水流派的結合產物。據傳,當年黃孟鋼認識了一名常在嵩口(明清時期永泰的重要渡口和集市所在地)行走的江西贛州地理先生,“花了大本錢”,學得“贛州真風水術”。而他自己起的屋厝,全由自己擇址,自己布置風水構造。

話說谷貽堂所在的厝地,在黃孟鋼看來,雖然水繞山環是塊吉穴,但門前陡立,深十多丈。他憂心“溪水不上堂,財氣不旺。”于是,在他布局下谷貽堂與正門中開的普通四合院式民居迥然不同:正門并不與大廳相對,而是朝向西北,門外砌條183級石階,通向溪邊,寓意引水入宅。厝內與廳相對是一橫屋圍墻(回照),廳兩邊書院廊架木梯,廊邊鑲木板,為水車拖箱狀。下第二埕高約丈余,中無臺階,但兩旁卻架有木梯。黃孟鋼意在將屋宇化成水車,木梯化成水車輪。人從木梯上行走,咚咚作響似水車車輪轉動,抽水不止,財源不竭。

谷貽堂確實沒有辜負主人一番“風水”的用心。黃家的富庶四鄉皆知。老人言,孟鋼每年田租能收四千擔稻谷,家中囤的山茶油能裝滿二三十個油楻(木制容器)。有俚語說“上和(長萬附近的村落)出水流,到此變成油”。還有人說黃家的茶油多得可以用來帶動水車臼米,正如那句形容——富得流油。

在清末,“富得流油”對于一戶人家是怎樣一種體驗?在谷貽堂延續多年的建造中,大廳廳屏墻壁,枋木窗格,無不鑲嵌精美的花草木雕;屋脊、女兒墻,無處不是泥塑彩繪,人物栩然。據說,這樣精工細造延續多年,直到工匠雕無可雕,繪無可繪,方才停工。

風水對一座寨堡的影響其實無法考證,但其主人推崇的哲理和信念卻毫無疑問會鞭策和激勵子孫。黃孟鋼雖是發家于農田和鄉村生意,但他十分重視教育,培養出的四個兒子都是秀才,其中一個兒子尤其聰慧過人,13歲就會記賬管家,能將算盤頂在頭上“盲打”。這個兒子后來建起了積善堂,這是后話。

谷貽堂的大門別具匠心,木柵欄構成的大門,推開兩扇門,左右各是一個“才(財)”字,合上門則成為一個“本”字,意寓“開門迎財,關門見本”。谷貽堂后人表示,這是老祖宗叫子孫要記得:本分做人,生財有道。

谷貽堂內景。

紹安莊:“福建的布達拉宮”

距離谷貽堂不遠的東洋周坑村,黃孟鋼為長子黃學書另擇了一塊“風水寶地”。黃學書耗時十數年,建起了紹安莊。紹安莊占地面積3000平方米,計有房間108間。是座比谷貽堂更大的莊寨。

“富二代”起厝,人們必定認為紹安莊建得輕而易舉。但事實上,1890年紹安莊起建時,黃學書已然五十歲,屆知天命之年。而父親對這個長子,似乎寄望更大,要求嚴苛。雖有資助,可建寨的資金還是相當拮據。還有傳說紹安莊在建時因為錢銀不足,一度要停工。愁困的黃學書指天發愿,紹安莊順利建成時,他與子孫一定要銘記這段艱苦日子。因此,至今紹安莊內有一個自家的特殊傳統,那就是在大年初一、十五,厝內各房都煮食地瓜米,以此憶苦思甜,提醒各人不能鋪張度日。

紹安莊斷斷續續建了相當長的時間才完工,僅高5米的墻基就前后壘砌了十年。如果建筑有“性格”,那紹安莊就是那位人到中年的主人穩重、周全性格的投射。它根基深厚、體積龐大,整體風格簡樸端莊。比起谷貽莊無處不是的雕梁畫棟,紹安莊幾乎可以算“素顏”。

但紹安莊注重建筑的功能性。莊內東南及西北角各建有一座三層高的碉樓,各司其職,分別瞭望莊寨外圍兩個方向。碉樓是四坡攢尖的屋頂,屋頂下有圓木檁條平鋪,其上覆土,最厚處土層厚達一米有余,土上再蓋瓦。如今進莊參觀的客人,大多不明白這土層的玄機。費心費力把土疊在屋頂上是為何用?其實,這是碉樓在對應火攻,或應對火患時的“消防設施”,土可以用來滅火,或者用來隔火。

紹安莊的周全、自成體系還另有例證。平時,紹安莊的日常取水處在莊外。而在東南一側的碉樓中,在地下一層另挖有一口月牙似的水井,以確保寨堡遭土匪圍攻時寨內眾人仍有水源可用。

由于依山而建,紹安莊還擁有了一個小小的建筑奇觀:它前后三進,最高處與最低處落差竟達16.5米。這不僅迥異于建筑在平原上的北方民居,在現有保存完好的南方古民居中,尚未發現落差高度有出其右者。由于三進落差大,紹安莊內光線明亮,從莊門外眺,視野良好。建筑整體也因階梯式錯落,顯得頗有布達拉宮式的風情。

建造紹安莊的黃學書,顯然最終也擁有了一個幸福人生。莊內廳堂至今懸掛一塊牌匾,上書“極婺聯輝”。這是當時祝壽的常用賀辭,但只有夫妻雙方均健康長壽方能被如此祝頌。送匾人的身份也顯示黃學書交游甚闊,題寫這塊匾的秦綬章,是當時清朝二品大員,“欽命兵部左侍郎福建學政”。而黃學書的子孫也多有俊秀,一座寨堡中走出了許多讀書人。

積善堂呈八角形。

積善堂:鴉片陰影下落盡繁華

1905年,在兄長的寨堡(紹安莊)完工數年之后,黃氏家族又一位“富二代”決心開枝散葉,獨立門戶。前文曾提到,谷貽堂的建造者黃孟鋼四子當中,有一兒子自小聰慧,天資過人。父親給他取名黃學猷,“猷”有謀略之意。這個孩子在成長中果然顯示出非同一般的記數和經營能力。相傳他13歲就開始替父親記賬管家,“十八桿算盤頂在頭上打得啪啪響”。如今,莊中人仍保留有黃學猷年少時記賬的賬本,條款明晰,書寫利落漂亮。

黃學猷從父親那分得千擔地租,作為起厝的資金。積善堂的坐落地當然也由黃孟鋼親自挑選。積善堂也在錦安村長萬自然村,而從選址也可以看出他對這個兒子的愛寵和倚重之心,因為積善堂建得離谷貽堂極近,兩莊之間步行一刻鐘即可到達。

被稱為長萬新厝的積善堂,占地1610平方米,建筑面積3117平方米,也是一所龐然大宅。整體建筑呈少有的八角形,其中多有風水講究。建造者希望以此寓意造型,希望子孫世世代代開基立業,萬事亨通,榮華富貴。

寨墻基礎取巨石壘砌,前高約7米,后高約2.5米,兩旁高約1.5米,上筑土墻,土墻上開有防匪槍眼。寨墻盆大石頭是從厝前錦安溪里一塊塊抬上來的。據稱,為了建筑積善堂的墻基,當時上下游5公里的石頭都被抬盡。單是給從四鄰鄉村雇來撿取基礎墊腹小碎石的女人的工錢,最多時一天就要發掉九只米萊(盛裝器具)的稻米。

積善堂的木雕繁復精美,據說一班木雕工匠在此整整雕刻三年。它充分體現了永泰當時木雕工藝的精湛水準。鏤雕云紋或牡丹花卉的大廳梁架,浮雕松梅吉祥圖案的前廊卷棚壓條……厝內甚至有對木雕的燈籠,燈籠下綴的流蘇也是木雕而成,繪以彩色,線條精細靈動若在飄拂。

年少當家的黃學猷,心氣頗高。從積善堂的大廳結構可見一斑。廳中架有顯赫醒目的“四梁扛井”,這個不一般的梁框結構,常人認為必須是官宦大戶才可擁有。作為只有秀才身份的黃學猷,在那個年代,難免有“僭越”之嫌。這或許也可以理解為黃學猷有輕蔑階層身份的任性瀟灑。

但這個天資過人的黃學猷最終沒有逃過歷史車輪的輾壓。生活在半殖民地半封建社會,富家子黃學猷染上了鴉片癮,未經幾時,就將他那份祖業敗盡。積善堂的后期裝飾無力為繼,天井、屋頂都沒有完整裝修。書院的門扇窗欞盡管已經做好,卻最終沒有裝上。

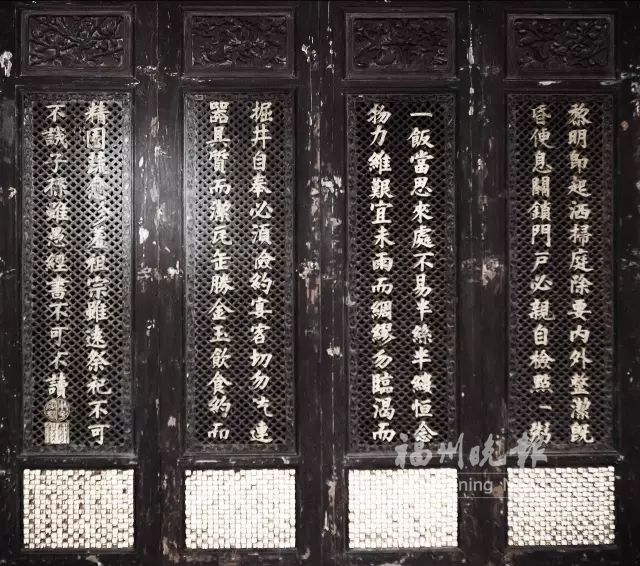

八角形制的積善堂曾被寄望能造福子孫世代、榮華富貴。堂上曾有廳屏鏤刻《朱子家訓》:

黎明即起,灑掃庭除,要內外整潔。

既昏便息,關鎖門戶,必親自檢點。

一粥一飯,當思來處不易;半絲半縷,恒念物力維艱。

宜未雨而綢繆,毋臨渴而掘井。

自奉必須儉約,宴客切勿流連……

光陰有如長河,百年不過一瞬。積善堂這一部歲月之書,半部繁花似錦,半部落葉凋零,如今讀來令人唏噓。

(福州晚報記者 翁宇民/文 永泰縣村保辦/攝)

福建的“布達拉宮”邵安莊。

邵安莊大門。

積善堂“四梁扛井”。

積善堂門洞。

積善堂正廳的家訓。 |