羅漢里根據(jù)地的紅軍路。

福州晚報(bào)7月5日訊(記者 王光慧 通訊員 陳苗 吳坤虹文/攝)福清市一都鎮(zhèn)是革命老區(qū),全鎮(zhèn)6個(gè)行政村有5個(gè)是老區(qū)基點(diǎn)村。閩中特委和閩中游擊第一支隊(duì)在一都鎮(zhèn)誕生,羅漢里游擊革命根據(jù)地也在這里創(chuàng)立。

今天,本報(bào)帶您走進(jìn)福清一都鎮(zhèn),重溫那段紅色記憶。

雙福寺有來頭

建過紅軍學(xué)校當(dāng)過司令部

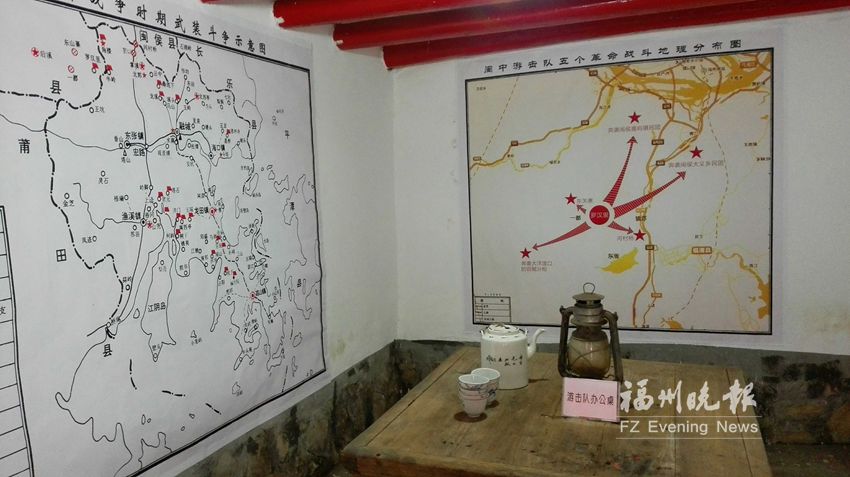

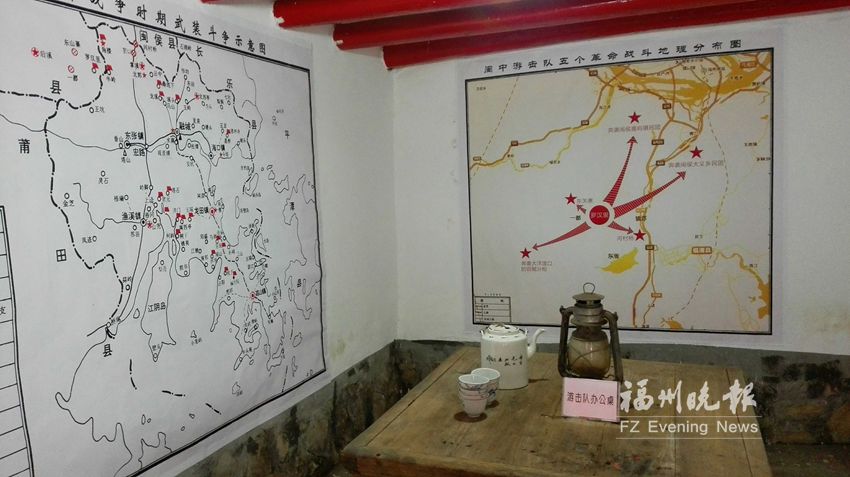

一都鎮(zhèn)普禮村羅漢里自然村是一都鎮(zhèn)紅巖山下的一個(gè)小山村,由于地處深山之中,位置相對偏遠(yuǎn),讓它成為紅軍閩中特委第一游擊支隊(duì)的根據(jù)地。羅漢里的雙福寺曾是游擊隊(duì)的司令部。至今,雙福寺還完整保留著當(dāng)年的司令部和紅軍學(xué)校。

一到節(jié)假日,青山環(huán)繞的雙福寺就人氣十足。采訪中,當(dāng)?shù)乩先讼蛴浾咧v述了紅軍戰(zhàn)斗的故事。

當(dāng)年紅軍在雙福寺里做了三件事:一是斬雞頭,也就是組織群眾與土匪、民團(tuán)斗爭;二是開會議,重要的會議都在寺內(nèi)召開,眾多革命的決策部署都在此誕生;三是辦學(xué)校,讓本地孩子、婦女來紅軍學(xué)校學(xué)習(xí)文化。

普禮村的老人告訴記者,羅漢里地區(qū)樹高林密、坡陡路滑,非常適合革命游擊斗爭,福清中心縣委1935年開辟了羅漢里游擊根據(jù)地。同年,中共福清中心縣委和中共莆田中心縣委聯(lián)合起來,成立中共閩中特委,組建閩中工農(nóng)紅軍游擊隊(duì)第一支隊(duì),依靠群眾,積極開展游擊戰(zhàn)爭。

中共閩中特委的成立,標(biāo)志著閩中游擊戰(zhàn)爭進(jìn)入一個(gè)新的歷史階段,使福廈公路干線兩側(cè)北起烏龍江、南至惠安約150公里的地區(qū),成為中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的南方革命運(yùn)動(dòng)的戰(zhàn)略支點(diǎn)之一。

“當(dāng)時(shí)羅漢里位置偏僻,土匪眾多,紅軍到來后,做的第一件事情就是討伐、清除土匪,將土匪趕出羅漢里。”與記者同行的一都鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人告訴記者,游擊隊(duì)對出沒在晨鐘、大化、東山等羅漢里四周的土匪和反動(dòng)民團(tuán)分別進(jìn)行討伐、清除,活動(dòng)區(qū)域擴(kuò)大到一都、東山、龜山、大化、下埔、北郭、波蘭、當(dāng)下、琯口、閩侯西臺等地。

抗日戰(zhàn)爭期間,閩中游擊隊(duì)接受改編,在福州培訓(xùn)后開赴皖南前線,編入新四軍部特務(wù)營第二連。

“革命老媽媽”連大妹。

羅漢里根據(jù)地

五次大規(guī)模戰(zhàn)斗紅軍威名遠(yuǎn)揚(yáng)

據(jù)記載,羅漢里方圓50多公里,沿途風(fēng)景秀麗、有“十八重溪、三十六彎”之稱。它東起福清,西連永泰,北達(dá)閩侯,南至莆田,群山連綿。

這里人煙稀少,國民黨統(tǒng)治勢力鞭長莫及,卻是土匪常年出沒的地方。當(dāng)年,紅軍將士就是在這里和敵人周旋斗爭。

“真正讓羅漢里根據(jù)地威名遠(yuǎn)揚(yáng)的是游擊隊(duì)組織的五次大規(guī)模戰(zhàn)斗。”說起這段歷史,一都鎮(zhèn)人大主席俞強(qiáng)如數(shù)家珍。

俞強(qiáng)告訴記者,從1935年下半年到1936年初,駐扎在羅漢里的游擊隊(duì)先后組織了五次有影響的戰(zhàn)斗:一是奔襲大洋田賦分柜,沉重打擊了橫征暴斂的莆田縣大洋渡口的田賦分柜和糧務(wù)隊(duì);二是東關(guān)寨戰(zhàn)斗,沉重打擊了福清一都鎮(zhèn)東關(guān)寨周邊的反動(dòng)地主并勝利擊退永泰縣保安隊(duì)的攻擊;三是襲擊閩侯縣大義鄉(xiāng)的民團(tuán),解救被該民團(tuán)扣押的壯丁60多名;四是攻打扈嶼鎮(zhèn),攻擊了閩侯縣扈嶼鎮(zhèn)民團(tuán)和保安隊(duì),解救壯丁30多名,并破倉分糧接濟(jì)貧苦民眾;五是河村橋伏擊戰(zhàn),在福廈公路河村橋勝利伏擊了福建省銀行廈門分行運(yùn)往省城的運(yùn)鈔車隊(duì)等,繳獲一批長短槍支、彈藥和一批金銀、鈔票等,俘獲了包括省行副行長在內(nèi)的國民黨要員7人。

1936年2月,國民政府調(diào)動(dòng)3000多兵力“清剿”羅漢里。

據(jù)《福清革命史》記載,羅漢里游擊根據(jù)地的第一支隊(duì)采取靈活機(jī)動(dòng)的游擊戰(zhàn)術(shù)頻頻出擊,削弱國民黨反動(dòng)派在閩中地區(qū)的統(tǒng)治勢力,壯大了游擊隊(duì)力量。

閩中游擊支隊(duì)司令部舊址。

革命家庭

母女扮乞婆巧傳情報(bào)和裝備

戰(zhàn)火紛飛的年代,在一都革命老區(qū)的紅色土地上,涌現(xiàn)許多感人肺腑的故事和可歌可泣的英雄人物。

當(dāng)年參加革命的老人多已不在,但羅漢里至今還流傳著“革命老媽媽”連大妹和她的女兒“紅色乞婆”郭華妹、兒子郭永星的故事。

被游擊隊(duì)員稱為“革命老媽媽”的連大妹,1883年生于一都鎮(zhèn)后溪董斜村的貧苦農(nóng)家。1935年,中共福清中心縣委到羅漢里活動(dòng),連大妹看到了希望,便帶9個(gè)子女投身革命,而且不顧自己家庭困難和當(dāng)時(shí)50出頭的年齡,擔(dān)任閩中特委交通員,多次受到省委表揚(yáng)。

一都鎮(zhèn)一位年逾八旬的劉姓老人告訴記者,1936年國民黨瘋狂圍剿羅漢里游擊根據(jù)地,連大妹自家房子被敵人燒了,兒子郭興來在反“清剿”中不幸犧牲。但她化悲痛為力量,多次冒著生命危險(xiǎn),繼續(xù)為隱蔽在深山密林中的游擊隊(duì)送糧送情報(bào)。

有一次,紅軍游擊隊(duì)被敵人圍困在附近的筧頭山上,水?dāng)嗉Z絕,情況十分危急。連大妹獲悉后,自告奮勇向閩中特委請戰(zhàn),連夜把家中的地瓜全部拿出煮熟,她又不顧年老體弱,挑上兩大桶熟地瓜,并帶上家中的地瓜干,避開敵人,摸黑沿著崎嶇的山間小路,把糧食和特委情報(bào)送到筧頭山上。

1942年,游擊隊(duì)決定在后溪擴(kuò)大武裝力量,需要人到福州找地下黨取回四把手槍。連大妹主動(dòng)承擔(dān)重任,化裝成“瘋乞婆”,披頭散發(fā),衣衫襤褸,一手拄打狗棍,一手拿破瓷碗,孤身一人前往福州。

她乘船渡烏龍江回大洋時(shí),遭遇保安團(tuán)搜查,她把手槍藏在身上,用手催吐把胃里的東西吐到身上,保安團(tuán)見了二話沒說便把她趕走。

郭華妹是“革命老媽媽”連大妹的女兒,在家人的影響下,同樣成為地下交通員。每當(dāng)游擊隊(duì)開會或集訓(xùn)時(shí),她就主動(dòng)到大洋頂坑、石靴這些地方放哨,密切監(jiān)視山下通往燈爐寨的山路,確保游擊隊(duì)的安全。

為了傳達(dá)上級的指示和加強(qiáng)游擊隊(duì)間的聯(lián)系,郭華妹經(jīng)常奉命化裝成乞婆,冒著生命危險(xiǎn)完成任務(wù)。

據(jù)村里的老人說,郭華妹曾被保安團(tuán)抓過,受盡折磨,她趁機(jī)偷跑出來。不幸的是,她又被保安團(tuán)抓到,被打得死去活來。之后,她被縛在監(jiān)獄的木椅上,敵人百般折磨逼供,也未從她口中挖出地下黨和游擊隊(duì)的情況。

最后郭華妹假裝瘋癲,敵人只好把她放了出來。出獄后,郭華妹又當(dāng)起地下交通員。游擊隊(duì)員知道這件事后,都尊稱她為“紅色乞婆”。

此外,連大妹的兒子郭永星也參加革命成為一名紅軍戰(zhàn)士,并在劉突軍、吳德標(biāo)介紹下加入中國共產(chǎn)黨。

修繕后的紅軍亭。 |

aae91f98-c21a-43e6-b44b-7b14bc718fb2.jpg)

ec1a03e5-5b7f-44e4-b7e4-7518d10d4a79.jpg)

e3fb6baf-f856-4c31-8f9f-c6faafb349fb.jpg)

e1ad48a4-8f64-43fc-9187-d90e4daa8b13.jpg)