竹頭寨修復效果圖。

福州晚報6月20日訊(記者 張維璟 翁宇民/文 永泰縣村保辦/攝)永泰莊寨既是南方民居防御建筑的奇葩,也是農耕社會家族聚落生存的記憶,還是傳統鄉紳文化彌足珍貴的載體。本期《寨·見》永泰莊寨系列專題報道,將帶您走進白云鄉寨里村的竹頭寨,體驗百年前的“耕讀家風”。

坐落“白云深處”

在永泰白云鄉的西南部,有一處被梯田所環繞的莊寨群竹頭寨,它分為上寨、中寨和下寨。在群巒和梯田懷抱中,竹頭寨猶如一朵盛開的蓮花。當地人都說此處寨群有三獅守衛,但獅從何來?經歷百年風雨,古寨破敗,面目已不同往昔,卻有在外經商的鄉親聽聞后,擱置生意,回鄉奔走籌資修復。古寨有何特殊魅力?

竹頭寨坐落于兩重屏障之間,地形是垅中一侖凸起,因形如竹頭,建在其上的寨所以被稱為竹頭寨。當地人傳說此處是三獅拱衛的祥瑞之地,這是因為莊寨東北方向的山形生動如同三只獅子,三獅守望之說由此得來。

過去竹頭寨曾有上、中、下三個寨,如今上寨僅存門樓。而建于約光緒十年(1884年),落成于光緒二十九年(1903年)的下寨,保存較為完好。始建者黃萃容,號明官,故下寨又被名為明官寨。

如今的竹頭寨(明官寨)占地3796平方米,建筑面積5608平方米。整座寨以戌辰兼乾巽三分為中軸線的軸對稱圖形,為土木結構、二進布局。全寨進出共有七個門,每條橫向通道溝上都蓋有“過水”相連。由于布局科學,百年來竹頭寨不論遇上多大的暴雨,竹頭寨內都沒有發生過水澇。

在數年之前,“永泰莊寨”還未引發世人關注之時,竹頭寨就被驢友“挖掘”出來了。驢友“驛動的心222”發表博客《白云深處有古寨》,其中圖文記述的竹頭寨木雕——不同形態的雀替、柱頭、窗花,繁復精美、令人驚艷,使這座“白云深處”的古寨開始引來眾多關注的目光。

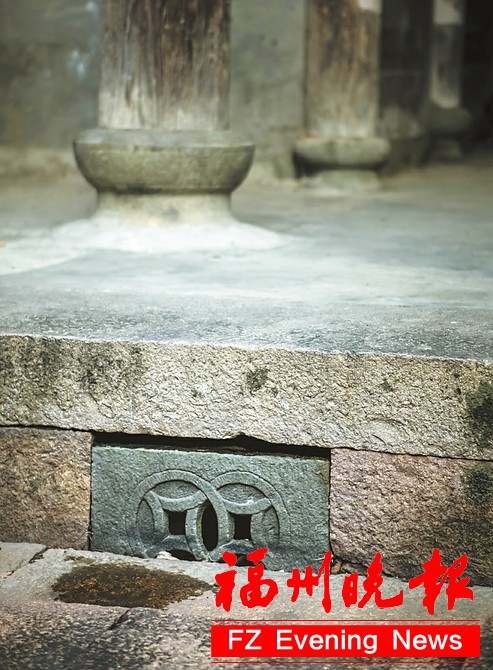

竹頭寨的建筑設計邊角處都很用心。

演繹“耕讀家風”

竹頭寨的木雕之美不勝枚舉。僅以雀替為例,寨中不同形態、數量眾多的雀替足以讓攝影愛好者拍上一整天。雀替是中國古建筑的特色構件之一,通常被置于建筑的橫材(梁、枋)與豎材(柱)相交處,作用是減少梁與柱相接處的向下剪力。竹頭寨的雀替在美學上的價值遠超于它作為建筑構件的意義。它的工藝有浮雕有透雕,有燕雀圖案的,有龍鯉形態的,各有美好寓意,觀之意蘊悠長。

木雕雖美,竹頭寨更引人入勝的卻是它的楹聯文化。竹頭寨楹聯數量之多、制作之精致、內容之風雅,均勝其他莊寨,是“耕讀家風”這一詞語的最佳代言。

走入竹頭寨,細心的人會發現寨中天井四周檐內均安有卷簾軸,這是因為當時正廳、門廳、兩旁書院院廊上遍布楹聯、字畫。為免楹聯字畫受風吹日曬,主人特地懸掛卷簾,細心保護。至今,竹頭寨內楹聯仍存32對。

細讀這些楹聯,有的講述家族由來——“麟峰(白云古時名稱)圖麟世裔,虎丘繡虎人家”;有的教誨勤勉耕讀,修身養性——“世間好事忠與孝,天下兩圖讀與耕”;也有一些純粹描情寫景,別有生活情趣——“小窗多明使我久坐,入門有喜與君笑言”。

傳承血緣親情

盡管竹頭寨木雕和楹聯的特色十分突出,但它在永泰眾多古莊寨中,修復的難度也是較大的。由于歲月的侵蝕、曾經的火患和后人的改建,竹頭寨的建筑原貌發生了諸多改變。為了不讓竹頭寨逐漸破敗,寨里村人和政府相關部門都在積極出策謀劃。

一位黃姓族人意外地成為了眾鄉親的牽頭人。在永泰開了三獅超市,在外經營房地產、養殖等生意的黃以淼,其實并不是竹頭寨里的黃氏嫡系的后人。上世紀70年代黃以淼一家就已遷離白云鄉。但當他聽說竹頭寨要進行保護性修繕,便主動站出來牽頭捐款和籌資。

記者采訪黃以淼時,他正忙于將在外地的樓房尾盤打折售出,以盡快返鄉將資金投入修復。他表示自己這么做的最大動機緣于鄉情,“再不修,過幾年竹頭寨就要倒了”。黃以淼每年正月初三,都要回鄉在竹頭寨內召集一場宗親聚會,已經持續五六年。他希望竹頭寨修好之后,很多已經互不認識的黃家后生,能重聚在竹頭寨中,感受竹頭寨文化,互敘親情。

這也是眾多古莊寨的魅力之處,除了建筑本身之美,山水環境之美,它們在情感上的象征意義也令人神往。

古寨里仍有住家。

白云深處藏古寨。

精美的雀替隨處可見。

精彩的楹聯和精湛的木雕。 |