|

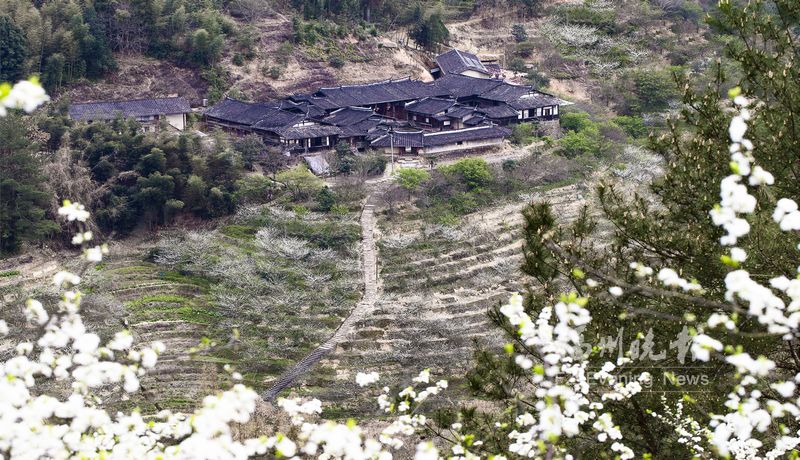

谷貽堂前長長的石階通向溪邊。 作為南方民居防御建筑的奇葩,永泰莊寨是農耕社會家族聚落生存的記憶,也是傳統鄉紳文化彌足珍貴的載體。 在永泰,有為數不少相鄰坐落的莊寨,其實源出同一家族。寨堡的興建、綿延、衰敗,都與家族命運相關。每個莊寨的故事雖都能獨立成章,但彼此之間又由親情血緣相互勾連。品讀它們,就如同品讀一部在漫長歲月中寫就的家族小說。 本期《寨·見》,將帶你走進位于永泰高山之中的谷貽堂、紹安莊和積善堂,讓我們一起翻開青山中的歲月之書。 谷貽堂——富得真正“流油” 1860年,是清咸豐十年。在這一年,舉世矚目的圓明園被毀,中國加速地淪為了半殖民地半封建社會。但在東南一隅,重山之中,黃氏家族運轉的齒輪此時并未受到影響。霞拔鄉的黃孟鋼,尊崇程朱理學,篤信風水命理。在東洋及同安等地坐擁大量良田的他,在錦安村選中一塊厝地,同年開建谷貽堂。 這座大宅土木結構,筑在半山。正座七開間,兩邊雙過水,雙間橫厝,下有書院、下座回照。至今,谷貽堂的主體建筑仍基本保存完好,占地面積1727平方米,建筑面積2650平方米。后來,鄉里人也稱它為長萬(自然村村名)舊厝。 長萬舊厝坐落地風景秀美,青瓦卷檐掩映綠樹叢中。初春自溪邊往高處眺望這座大宅,悠長石徑自溪邊逶迤而上,屋厝的背景是青山如黛,前景是李花如煙似霧,情景宛如一幅水墨山水畫。 但谷貽堂最富傳奇之處在于它的風水傳說。永泰莊寨有一大特點就是對建筑風水的極致講究。其風水坐落,風水環境的營造,以及構造細節中,風水補救措施都運用到了極致。專家認為,中國兩大民建風水流派是贛派和閩派,而永泰可以作為閩派風水考究的中心。 谷貽堂看來恰是贛、閩兩個風水流派的結合產物。據傳,當年黃孟鋼認識了一名常在嵩口(明清時期永泰的重要渡口和集市所在地)行走的江西贛州地理先生,“花了大本錢”,學得“贛州真風水術”。而他自己起的屋厝,全由自己擇址,自己布置風水構造。 話說谷貽堂所在的厝地,在黃孟鋼看來,雖然水繞山環是塊吉穴,但門前陡立,深十多丈。他憂心“溪水不上堂,財氣不旺。”于是,在他布局下谷貽堂與正門中開的普通四合院式民居迥然不同:正門并不與大廳相對,而是朝向西北,門外砌條183級石階,通向溪邊,寓意引水入宅。厝內與廳相對是一橫屋圍墻(回照),廳兩邊書院廊架木梯,廊邊鑲木板,為水車拖箱狀。下第二埕高約丈余,中無臺階,但兩旁卻架有木梯。黃孟鋼意在將屋宇化成水車,木梯化成水車輪。人從木梯上行走,咚咚作響似水車車輪轉動,抽水不止,財源不竭。 谷貽堂確實沒有辜負主人一番“風水”的用心。黃家的富庶四鄉皆知。老人言,孟鋼每年田租能收四千擔稻谷,家中囤的山茶油能裝滿二三十個油楻(木制容器)。有俚語說“上和(長萬附近的村落)出水流,到此變成油”。還有人說黃家的茶油多得可以用來帶動水車臼米,正如那句形容——富得流油。 在清末,“富得流油”對于一戶人家是怎樣一種體驗?在谷貽堂延續多年的建造中,大廳廳屏墻壁,枋木窗格,無不鑲嵌精美的花草木雕;屋脊、女兒墻,無處不是泥塑彩繪,人物栩然。據說,這樣精工細造延續多年,直到工匠雕無可雕,繪無可繪,方才停工。 風水對一座寨堡的影響其實無法考證,但其主人推崇的哲理和信念卻毫無疑問會鞭策和激勵子孫。黃孟鋼雖是發家于農田和鄉村生意,但他十分重視教育,培養出的四個兒子都是秀才,其中一個兒子尤其聰慧過人,13歲就會記賬管家,能將算盤頂在頭上“盲打”。這個兒子后來建起了積善堂,這是后話。 谷貽堂的大門別具匠心,木柵欄構成的大門,推開兩扇門,左右各是一個“才(財)”字,合上門則成為一個“本”字,意寓“開門迎財,關門見本”。谷貽堂后人表示,這是老祖宗叫子孫要記得:本分做人,生財有道。 |