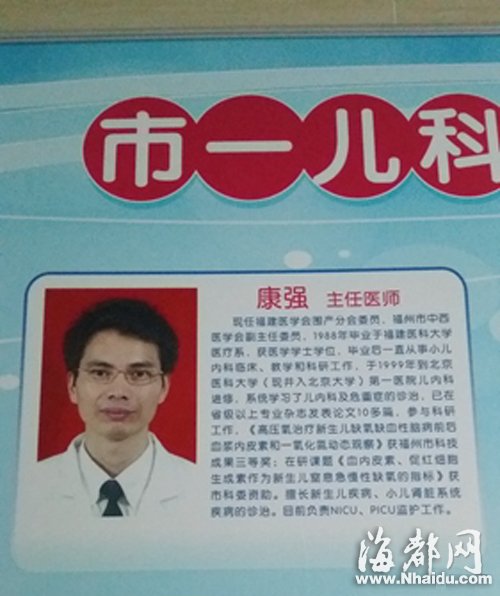

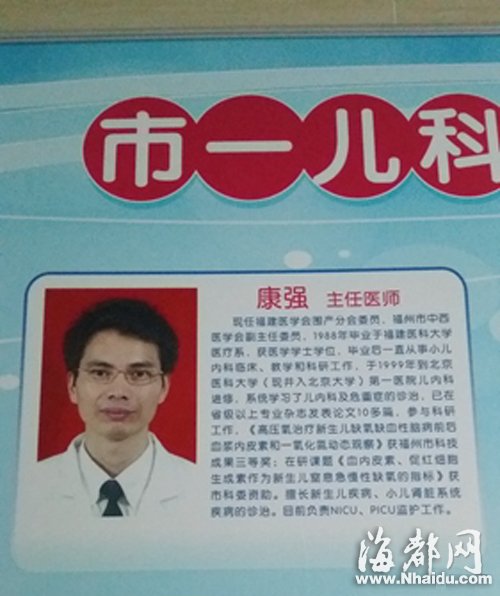

在醫院四樓康,醫生的照片還沒來得及撤下

東南網4月15日訊(海峽都市報記者 章微/文 毛朝青/圖)

關注理由 又一名醫生英年早逝,這次倒下的是兒科醫生。14日凌晨,福州市一醫院兒科主任醫師康強,因腦溢血搶救無效去世,年僅53歲。此事在醫生圈中掀起不小的震動。

近年來,光榕城就有數名正當年的醫生倒下。工作強度大、壓力大,忙得沒空看病或成為醫生倒下的一大原因。而兒科“錢少、活多、風險大”,導致兒科醫生流失大,使在崗的兒科醫生超負荷工作,更成為壓垮他們健康的一大因素。

突發腦溢血,搶救三天無效去世

昨日,“福州市第一醫院兒科主任醫師康強今晨病逝”的消息,在微博和微信圈內大量轉發。事后,記者趕到福州市一醫院采訪,證實了此事。

昨日下午,福州市一醫院兒科門診,一名家屬前來找康強醫生,門診醫生低聲告訴他,康醫生剛去世,兒科夜間急診也停了,如果小孩生病,最好白天來看。隨后,記者來到兒科病房,護士說,康醫生因腦溢血過世,大家都非常惋惜。

電話中,福州市一兒科主任嚴爭醫生告訴記者,康醫生去世后,兒科的醫生不夠,夜間急診只好先挪到病房,由病房醫生處理。她的情緒很悲痛,不愿意多說。

據了解,康醫生是福州市一醫院兒科副主任、新生兒科主任、主任醫師,副教授,1988年畢業于福建醫科大學醫療系,后一直從事小兒內科臨床、教學和科研工作,已在省級以上專業雜志發表論文10多篇。

記者聯系了醫院,相關負責人說,康醫生的愛人也在醫院工作,出事后,情緒很悲痛,不愿接受采訪,她一直念叨著“我不好,這么好的丈夫都保不住”,讓很多趕去拜祭的同事、親友也覺得心酸。此外,康醫生年過八旬的老母親還不知道噩耗,大伙還瞞著她,為此,醫院也不接受采訪。

記者從多方了解到,11日早上,康醫生突發腦溢血,送進醫院經CT血管造影檢查,證實為腦血管瘤破裂出血。經多日搶救無效,于14日零點15分逝世。

福州一家醫院的兒科門診人滿為患

有時值一次班,要連上26個小時

微信、微博中,有報料人稱,康醫生曾救治過許多生命垂危的新生兒。他平時工作強度很大,每3天要上一次夜班。有時有些頭痛,他以為是長期睡眠不足所致,雖然每天都在醫院上班,卻沒顧得上診治自己的病。

記者來到福州市一醫院,4樓兒科病房和3樓新生兒科病房走廊上,還貼著康醫生的照片和簡介。兒科10個病房中的5個病房外,還貼著責任醫生:康強。護士站護士說,康主任生前確實每3天值一次夜班。

一名熟知康強的醫生說,由于人手少,康強雖然已是主任醫師,但還是要在醫院值夜班,每3天一次。

他說,康醫生每次要上夜班時,從早上8點,到次日8點,且還要查房,所以一般是次日10點左右才能離開醫院回家,事情多的時候有時也忙到中午。當天下午,他可以休息半天。第二天七八點再到醫院上半天班,休息半天。接著又要從早八點值班到次日,周而復始。也就是說,值一次夜班,康醫生至少要上26小時才能下班。就連周末,他也要到醫院查房。不值夜班時,碰到危重病人的搶救,他也要從家中趕到醫院。除了病房的工作,還有門診,急診,教學。

附一醫院神經外科醫生告訴記者,腦血管瘤是顱內血管經血流沖擊,局部血管壁變薄,逐漸膨出的氣球狀瘤,被稱作“一顆埋藏在腦中的不定時炸彈”。血管瘤可能是原發的,但壓力大、疲勞等因素很可能導致血管瘤破裂。但福州市一醫院相關負責人說,腦血管瘤可能是先天性的,恰好50多歲是高發期,不一定與工作壓力大有關。

調查

兒科醫生緊缺,活多、風險大

在醫療圈,很多同行驚訝于康強已是主任醫師,卻還要在醫院值二線班。按理說,一般這個級別的醫生,只要在家“待呼”,碰到危重病人搶救才趕到醫院。

“兒科醫生奇缺,缺一就垮。”上述熟知康強的醫生說,近10年來,醫院走了近10個兒科醫生,有的轉崗,有的辭職,有的調動。如今市一兒科43張病床,新生兒科40張左右的床位,都由十幾名兒科醫生負責,其中還有幾名是見習醫生(需時不時到其他科室輪轉學習)。已經超負荷運轉,少一個醫生,都勻不過來。所以這次康主任走了,只好把兒科夜間急診停了。

醫院缺人,但兒科更缺。業內概括兒科的工作“錢少、活多、風險大”。省婦幼保健院急診科主任劉光華說,嬰幼兒愛哭鬧,無法準確表述病情;兒科病情變化大,風險高;但兒科醫生待遇不高,病人又多;很多醫生不愿意到兒科,導致福建兒科的診療水平在全國偏低。

“兒科醫生上班甚至水都不敢多喝,怕沒時間上廁所。”劉光華說,最多時,他一天要看上百個患兒,忙到晚上7點多才下班。

節假日更沒時間陪家人,大多在醫院加班。基本上所有的兒科醫生都是“白+黑”“5+2”。

省立醫院兒科主任醫師王滔說,醫生不僅體累,如今的醫鬧、傷醫事件讓醫生心累。尤其是兒科變癥快,兒科醫生特別害怕一些不可預期情況下家屬的不理解,承受非常大的心理壓力。

數名醫生倒下,或與勞累有關

就在三天前(4月12日),首都醫科大學附屬北京友誼醫院心外科副主任醫師李大連教授猝死,年僅48歲。逝世當天上午,他還趕到醫院查看手術的病人。而在福州,除了康醫生的病逝,這些年,還有數名正當年的醫生倒下,或與積勞成疾有關。

去年4月8日凌晨,福建醫科大學附屬協和醫院一名年僅31歲的骨科醫生在家中猝死。同事們猜測該醫生猝死,是平時勞累積累到一定程度后的爆發。當時這名醫生作為住院總醫師,1周休息1天,剩下的6天都要在一線值班,24小時待命。

2013年12月7日,省立醫院心內科主任醫師、教授、博士關瑞錦因癌癥醫治無效去世,年僅53歲。同事回憶說,關瑞錦生前偶爾會說胃不舒服,但因工作忙,一直沒去詳細檢查,等發現胃癌時,已廣泛轉移。

2011年11月,福州市一醫院一名35歲急診科醫生突發心臟病猝死。該醫院醫生稱,壓力長期積累超出人體所能承受范圍,就容易出現心臟驟停、心肌梗塞等猝死的意外。

中國人平均壽命72歲。30~60歲還處在醫生職業的黃金期,但卻有一個又一個正當年的醫生倒下,給醫生的健康敲響了警鐘。中國醫師協會曾發布2013年《中國醫生營養與健康狀況調查問卷》結果顯示,醫生健康狀況評估處于亞健康狀態者為54%,處于疾病狀態者為9%。26%的受訪者每天工作10個小時至12個小時。48.05%的受訪醫生感覺“非常累”。

呼吁 制定全省兒科人才的培養規劃

省婦幼保健院的劉光華建議,應制定全省兒科人才的培養規劃,鼓勵更多醫生從事兒科工作;從醫改層面,向弱勢的兒科、產科、精神科、康復科傾斜,從政策上支持醫院工作的長遠發展,比如增加獎金分配;增加宣傳、溝通,讓更多患兒的家屬了解醫生的辛苦,促進醫患關系的和諧,給醫生減壓。

南京軍區福州總醫院心血管內科主任羅助榮建議,醫院應該強制醫生體檢,強制醫生休假,呼吁全社會關愛醫生。 |

d90d583b-4f93-47ce-8a78-9b81b93ada25.jpg)

0986d48a-161e-448d-99a9-ddba8dd998a8.jpg)

080f94e1-665e-4d68-a6ce-580a1a34a3c4.jpg)