福州上下杭文物修繕進行時,作為首批修復的商務總會舊址進展如何,又是怎樣恢復舊時風貌?

如何雕梁畫棟 老工匠揭秘老手藝

商務總會舊址里已被修復的木雕花

商務總會舊址的木工部分已是收尾階段

□東快記者盧錦花見習記者潘懷東/文記者劉朔/圖

幾個月前,有這么一群老師傅,在福州市三坊七巷保護修復工程有限公司的帶領下,在臺江區上下杭歷史文化街區核心區,進行了一場老建筑的大修繕。他們頂著烈日,流著汗水,愚公移山似地修補著古建筑。

究竟這些古建筑里隱藏著哪些老手藝?修繕過程中,老師傅們又會遇到哪些難題?作為首批修復的福州商務總會舊址,如今是什么模樣?

昨日,東南快報的記者深入老宅,請那里的建筑老師傅們為大家揭秘。

“保護古建筑不僅是為了保存珍貴的歷史遺存,更重要的是留下傳統和精華,從而滋養出新的城市和建筑。”現場一施工人員介紹,古建筑翻修、重建工程,不管是因旅游開發或商業開發,都要引起重視。能加入這個修復工程隊,他們也很自豪。現場的每道工序,他們都是用心鑄造,希望能還原出一個有歷史感的古建筑。

監理

原工序、原材料、原工藝確保留住清代和民國時代兩種文化

位于上杭路100號的福州商務總會舊址,是上下杭歷史文化街區首批進行保護修復的文保單位之一。它依山而建,主落前后四進,還有東、西側落,院內有漂亮的八角亭(也叫魁星樓)。

此前,這里破落不堪,門頭房上部已爛,墻頭雜草叢生,一二進房屋坍塌。現在工人們將長在門頭房墻頭的樹和雜草砍掉,正在恢復門頭房。在修復過程,施工人員對可利用的舊梁柱予以重新利用,更換腐爛、蟻蛀的梁柱,按原樣進行修復。三進東側落八角亭東邊的花園里大樹成蔭,內植一級古樟和二級古榕各一棵,還有古荔以及一座亭子。眼下花園內空地堆放著施工的木料,雜草已清理。

倉山區博物館退休的潘館長(現福州商務總會舊址修繕現場監理)介紹,這座商務總會舊址原是清代末年的建筑,在1911年被福州商務總會購得,并且對其進行了部分整修,所以在這座總面積約1877平方米的建筑中,蘊藏了兩個時代的文化軌跡。

“清代和民國時代的兩種文化,都是這所建筑中的重要部分。我們盡量利用老建筑中原有的材料,損壞太嚴重沒法用的地方我們按原規格補配。”潘總監說,此次修繕的基本原則是原工序、原材料、原工藝,保證準確地還原出一個有歷史感的商務總會舊址。

東南快報記者了解到,今年4月啟動修復的福州商務總會舊址主體工程預計10月底完工,現在木工部分已是收尾階段,梁枋,柱子基本都搭建完畢,雕花部分也接近尾聲,接下來還需要泥水工繼續對墻面進行修復,以及把這些木材做舊處理。

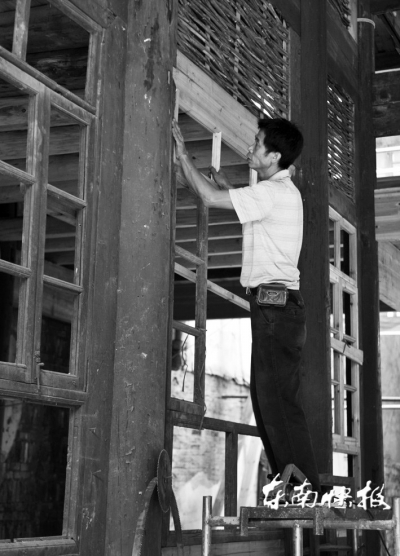

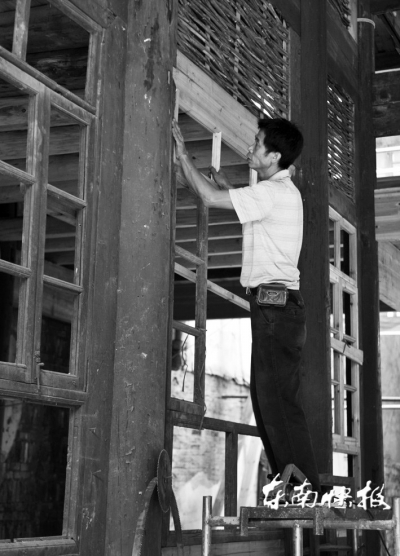

林師傅正在修繕木構件

木雕工

每人都有50多把刻刀雕花階段最少要經過三道工藝

一塊朽木,在數把不同模樣的刻刀下轉來轉去,“變”出了一副嶄新的模樣。昨日上午,東南快報記者在福州商務總會舊址內,見到了“下刀如有神”的木雕工人。

近50歲的林師傅,從18歲就開始做木工,是工匠里的老師傅。從三坊七巷啟動修復工程開始,塔巷、小黃樓等文保建筑以及保護建筑的上萬件木雕,都出自他手。他說,修繕老房子,每一棟都有大量的舊木。最難的地方就是要把原來已經腐朽的、壞掉的木構件,照原樣加工修補上去。

“瞧!這塊梁柱為了保留它的原貌,我們要把木塊中被蟲蛀的部分,經過劈、拋、打洞等環節,將它修復。”林師傅說,一根梁柱最少也要花3天時間。為了趕工,師傅們每天早上6點半就進場,天黑了才收工,一天要忙10個小時。就連國慶長假,大家都堅守崗位。

由于老建筑的頂梁高,木工們每更換一次梁柱也要花好大工夫。“梁跟梁之間的距離就那么寬,我們要在原有的基礎上,將梁放進去,很需要技巧。”林師傅表示。

現場除了木工外,木雕工人的活更細。每位木雕工人都有50多把刻刀,他們面前擺著常用的20余把。

“這里面有雕刻花卉,也有雕刻人物的。”木雕工鄭師傅介紹,雕刻前要先清洗老木雕。清理之后,他拿出一塊杉木板,開始描花。他先用鉛筆在薄薄的白紙上畫一遍,再用記號筆描一遍,描的時候把準備雕刻的木料放在下面,描完后就看到在新木料上留下痕跡了。接下去,鄭師傅就按照三道工藝來做,第一道是描花,照著原來的木雕花紋畫出來,第二道粗雕,最后一道是精雕。鄭師傅說,如果是大件或者更精細的木雕,更要多很多工序花更多的時間。

“如今用的木材,跟老屋的一樣,都是杉木。”鄭師傅希望更多的人可以欣賞他們修建的“老古董”,讓沒見過的人開開眼界。

用草泥灰修繕的墻體

泥水工

用傳統手藝修繕墻體弄斷一根蘆葦桿要重來

在魁星樓附近,東南快報記者見到一位正在忙活的泥水工。

“弄好這一面墻要花兩個多星期的時間。”從事泥水工作30年的老陳介紹道,用福州傳統的老手藝修繕一面墻,需要先用蘆葦稈和木材在墻體上編出一副“骨架”,這也是修繕過程中,難度最大的部分。老陳說,在修復工程中,若不小心弄斷了一根蘆葦稈,就要重新編。

“搭好‘骨架’后,我們還需現場調制草泥灰涂在上方。”老陳說,草泥灰是由稻草、黃土、沙做成的,涂一遍需要一個星期才能干透,而這樣的一面墻,至少要涂兩遍草泥灰。

“草泥灰也是起到打底作用,之后還需要用麻筋灰面層抹光,最后抹灰刷漿,最后抹光后的墻面比一張紙還薄。”老陳自豪地說。

“用這種傳統的手藝,可以減輕墻體的重量,并且具有彈性和很好的黏性。”潘總監在一旁介紹。

“現在學這門傳統手藝的年輕人越來越少咯。”老陳感嘆道,古建筑的修繕與蓋樓房的工地是兩回事,修繕古建筑需要對古建筑的風格、形式有一定了解和研究,還要走南闖北觀察和學習。

潘總監說,老陳在進行一項古建筑修復前,有個奇怪的習慣,修復前都要搞清楚它們有多大的“歲數”。

“這樣我在施工時才能提醒自己,不能讓這些‘老家伙’毀在我手上。”老陳摸著一堵抹好草泥灰的墻,笑呵呵地說道。 |

5f9bdd43-7568-4f73-80f1-42ee5efa957f.jpg)

514f28f0-ad3e-4cd6-96fc-823ac4671c78.jpg)

db916ec5-b36c-4ac4-a4e2-f33c9f194076.jpg)

ed73f555-20bc-4e53-a497-a4fe764a99ae.jpg)

bcc4672a-ff37-4076-a1bd-201881bce45c.jpg)

7b7017f7-e421-4644-9371-bf30df047cde.jpg)