在陳氏祠堂周邊,不少的高樓大廈已經拔地而起

臚雷村出過不少名人義士 □東快見習記者吳劍杰記者陳騰健李劍準文/圖

?

葉昌桐緩步至陳紹寬故居堂前,停下腳步,立正,雙臂緊貼褲子,抬頭凝望堂內擺放的陳紹寬像,數秒之后提步至堂內,在畫像前佇立良久。夕陽之下,葉昌桐發白的兩鬢反射著亮光,而陽光恰好透過窗欞,散落在陳紹寬紀念館內。

這些畫面,被陳春強的鏡頭一一定格了下來,按照習慣,他會把照片上傳至QQ空間,歸類存檔后,作為臚雷村人移動的記憶載體。

9月16日,臺灣當局海軍前“總司令”葉昌桐“上將”與數名“將軍”一同參觀了福州市城門鎮臚雷村的陳紹寬故居,并走訪了陳氏祠堂。當天,臚雷村村民陳春強帶著相機,早早在村內守候。

早在8年前,陳春強就開始用相機記錄臚雷村的過往,村民、水井、草木、山河,還有陳氏祠堂里舉行的盛宴、節日的慶典。

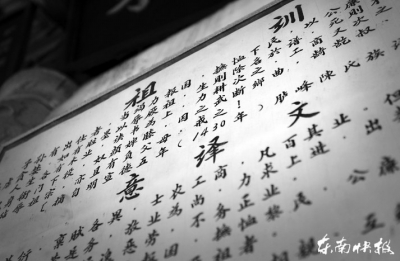

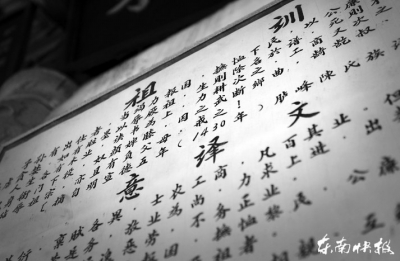

掛在臚雷村祠堂內的先人祖訓

數百年文脈不斷薪火相傳

陳氏祠堂已有700多年歷史,是福州市最大祠堂之一

在陳春強的鏡頭里,每年農歷正月二十九,村里都會在陳氏祠堂里舉辦“拗九節”,為全村五十歲以上的老者慶祝,上千人規模,上百桌酒宴,還有戲曲演出。逢村民添丁加喜也要在祠堂擺席設宴,在供桌上點燈,向祖上進香,以示告知。

陳氏祠堂已有700多年的歷史,占地四畝多,1946年,曾任民國政府海軍部長的陳紹寬卸甲歸田,并主持修繕,在“文革”中雖然遭到一些破壞,但大體的建構還在。

1989年,在海外華僑和臚雷村村民的共同努力之下,陳氏祠堂開始修復,而后小修小補,最終形成現在的樣貌。目前,陳氏祠堂是福州市最大的祠堂之一,更是村內唯一一處能夠容納上百桌酒宴的地方。

幾百年來,從村內走出的文人名士源源不斷。據統計,明清兩代中秀才、舉人和進士就有46人。而在近代,有中科院院士、博士、碩士、學士學位與大、中專畢業及獲得中高級職稱500多人,位居上將、部、廳、縣(處)級100多人,還有曾經協助梅貽琦在臺創辦并繼任臺灣“清華大學”校長陳可忠,和廣為人知的大數學家陳景潤,以及曾任民國政府海軍部長的陳紹寬。

在臚雷村前老人會會長陳依明眼里,陳紹寬是村里為官者的典范。為避免陷入內戰,在南京參加完日本受降儀式后,陳紹寬卸甲歸田,當時的國民政府屢次請他出山,并贈其錢財萬貫,都被他斷然拒絕,而后生活儉樸,村民謂其“一清二白,兩袖清風”。這個故事在東南快報記者探訪陳氏祠堂的過程中被臚雷村人反復提起,陳依明解釋說,為官者必須清廉死后才可以進入祠堂。

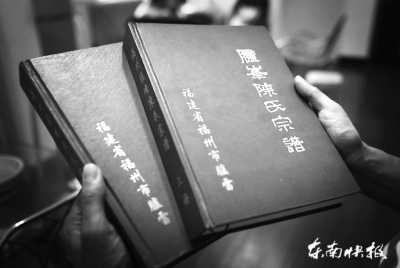

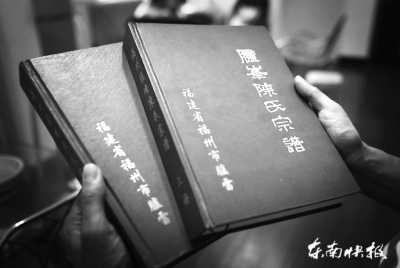

族譜記載著臚雷村700多年歷史

“培養公親意識,制定鄉規民約”

祠堂的一些功能已弱化,但仍延續著臚雷村人的精神血脈

在封建時代,祠堂是人們公親議事、族人聚會、制定鄉規民約、祭拜祖先和舉行鄉神游行等民俗活動的地方。臚雷村老人會常務副會長陳康渠說,隨著時代的發展,祠堂的一些功能逐漸弱化,直到消失,現在更多是承擔著祭祀和族人聚會的作用。

一般情況下,祠堂的大門只為特定節日而開,除非有大事來臨。陳依明介紹,如果有青年為惡鄉里,不孝順父母等嚴重違反鄉規民約的人,都可能被族人帶到祠堂,等待族長的“家法”伺候。

“尊宗敬祖,培養公親意識,制定鄉規民約”延續著臚雷村人的精神血脈,陳康渠說,臚雷村有他們的眷戀,祠堂是他們的根。

如今的陳氏祠堂外墻灰白相襯,門口兩頭石獅嬉戲列座,雕龍畫飾忝列于屋檐之上。后座祠堂的正門額有蔣中正為陳紹寬上題“中流砥柱”的牌匾,以及陳景潤“本支百世”、“景潤永不忘家鄉情”的手書,還有三十多面金字牌匾懸于雕梁之上。陳康渠說,這是臚雷村輝煌的見證。

回廊上掛著不同年代陳氏家族的名人畫像。祠堂正門上方懸有日本明治大學博士陳昌瑞先生題寫的“臚峰陳氏祠堂”。雙側石鼓鐫刻著不同人物、云圖花紋。

據臚雷村陳氏族譜記載,陳氏祠堂按照傳統規格的設計,采用“三進三天井八扇七全扛梁磚木結構”,祠廳之內,14對石柱40多副楹聯依次排列,堂廳神主龕前安置供桌,兩側燈籠與宮燈四懸。

祠廳內還搭有戲臺,逢年過節或者海外華僑省親歸來,都會于此搭臺唱戲,并擺席設宴款待曾經的鄉鄰。

所有關于祠堂的印記都被陳春強的鏡頭記錄了下來。現年39歲的陳春強描述不出對村莊和祠堂的情感,只是一根筋地想為臚雷村的后人留下點什么,對他而言,除了共同的宗族之外,陳氏祠堂還彌漫著他和其他村民的童年記憶。

? ?

臚雷村祠堂與福州火車南站僅一地之隔

村民嘮嗑的地方孩童撒歡的樂園

祠堂廳堂寬闊,是村內最大的公共場所,有時會放映電影

今年已退休在家的陳依明,回憶起關于祠堂的往事,依然抑制不住興奮。因為祠堂廳堂寬闊,孩提時代,他與伙伴們常拿瓦片代替象棋,用紅筆在祠堂的地上畫棋盤,而后痛快地廝殺一番;有時候每人出一文錢,誰把對方的銅錢擲翻,錢就歸誰;百無聊賴時,用繩子穿瓦片,用力一扯便能發出奇異的聲音。

隨著表演形式的多樣化,電影也開始出現在祠堂的戲臺之上,家住祠堂前的陳少輝依然記得小時候看電影的那股勁。個把月放一次電影,所有小孩都會迫不及待地聚在里邊。而曾在祠堂里感受過的陳春強回憶,當時放映的內容大部分是“打日本鬼子”的抗戰片或者“公安警察”一類的警匪片,“人多的時候站在后面根本就看不到”。

祠堂是村內最大的公共場所,陳依明說,過往的日子里,辛勞了一天的村民會在祠堂里嘮話兒,聊聊收成,談談家長里短,睡著躺椅,吹著涼風。如今,他已經搬到距離臚雷村一公里之外的永南佳園安置小區,但仍然時常回到有著他兒時記憶的地方坐坐,對他來說,比起精神維系的祠堂,一公里的距離可以忽略不計。

走街串巷8年拍下五千多張照片

村民陳春強執著記錄,他的相冊成臚雷村唯一記憶載體

隨著福州火車南站的開發建設,在未來幾年內,環繞在陳氏祠堂周圍的,將會是高端的綜合商務區,臚雷村人也已陸續搬至附近的安置小區。陳氏祠堂將依托這四畝多的土地繼續維系著臚雷村人的精神家園,吸引著已經安置的老人們在祠堂內相聚相識,而陳春強的記錄相冊則成了他們唯一的記憶載體。

在村民陳少輝的回憶里,村內的河道曾經縱橫交錯,他和伙伴們在河道里肆意地玩耍,捉過魚,摸過蝦,也泅過水。

而現在,這些農田、河道漸漸地在一次次的房屋建設中被填毀殆盡。在2006年陳春強拍攝的全景圖里,臚雷村青蔥翠綠,房屋錯落有致,陳氏祠堂也懷抱于山河之間,一派靜謐祥和的景象。

如今,臚雷村人對于山川河流、雞鳴狗吠、街談巷聞的觀感逐漸模糊了,陳春強走街串巷8年,用影像記錄一口口井、一條條路、一片片山河,還有祠堂的印象,建筑的輝煌,五千多張照片,歸類存檔后,靜靜躺在他的QQ空間相冊里,因為量大,陳春強來不及作相應的圖片說明,但它依舊是臚雷村人的記憶載體。

每當聽聞哪個村民家有曾經記載臚雷村和陳氏祠堂的資料,陳春強都會立馬過去尋找并用相機記錄下來。從2006年開始拍攝以來,他已經換了兩部傻瓜式相機、一部數碼和一部單反。

每次出門,只要遇上同村人,無論男女老幼,但凡用手機的,都會在他的請求之下成為他的QQ好友。

如今,全村有上千人成為陳春強的QQ好友,空間每天的訪問量達到幾百甚至上千,很多村民還在他所拍攝的圖片下發表評論。有的懷戀曾經的老街,唏噓一聲;有的慨嘆時光如梭,歲月無痕;而更多的是對村莊建設的遺憾之情。

一位臚雷村的村民在陳春強2008年拍的一張照片下寫道,“天馬山倒臚峰沒,殘垣斷橋孤木凄,萬物際會皆因緣,緣起緣滅,人聚人散,此一遷地覆天翻,蓋不復前”。

? ?

在臚雷村的祠堂,全村的大小事務都會在這里舉行,包括喜宴之類

祠堂功能單一管理困境漸顯

今后該如何存在,變身臚雷村歷史展覽館?公共文化平臺?……

讓陳春強憂慮的是,年輕的一代對于村落的情感因為沒有附著物而開始變得淡漠。越來越多的孩子自小便離開村莊,前往不同的地方就學、生活,沒有了相鄰之間的問候探訪,沒有了鄉間古道氛圍的熏染。只是在節假日,回來一下,對于村莊和宗祠的感情自然沒有上一代人來得深刻。

此外,如今祠堂管理所面臨的困境也逐漸顯現。除了傳統的一些習俗節日的操辦,和省內的很多祠堂一樣,陳氏祠堂更多的時候大門緊閉,同時,由于管理上所涉及的開支問題,村里在管理人員選擇上一直斟酌再三,有德、有錢、有時間,三者缺一不可,而合適的人選卻又遲遲不肯就任,按村民們的說法“這是費力不討好的事”。

如何讓祠堂在當下的社會中賦予其新的內涵,是否可以讓祠堂成為臚雷村歷史的展覽館?或者像專家口中所說變成進行公民教育的公共文化平臺,讓其更好地維護和傳承下去?這些都是困擾陳少輝和臚雷村村民的難題。

而對陳春強來說,他能做的只是把陳氏祠堂和臚雷村的印象留在鏡頭里,他多次吐露心境,如果自己多點文化,可能會做得更多。他只上到初中。

相關鏈接

臚雷村簡介

臚雷村屬福州市倉山區城門鎮。全村一千多戶,耕地面積達1800多畝,地處南臺島烏龍江畔,種植柑桔和茉莉等農作物。臚雷的得名,因村居臚峰山下古稱臚雷鄉。曾經山川鐘秀,名勝古跡甚多,曾經有人將臚雷村的自然風光概括為“臚峰八景”,并存有十七座廟宇古跡。

同時臚雷村又是一個人才輩出的村落,曾經孕育出明朝一代廉吏陳永祥,民國海軍部長陳紹寬,聞名海內外的大數學家陳景潤等,被稱為“福州人才村”。

時任福建省主席、最高檢察長張鼎丞和省委書記葉飛曾多次到臚雷村視察,1954年,時任水利部長的傅作義也到臚雷村視察村的水利建設。

1984年臚雷村被列為福州市對外開放的村莊后,吸引了諸多外賓造訪,38個國家駐華大使曾組團蒞臨考察,當時的華西村黨委書記吳仁寶也特意過去考察臚雷村的農業建設。

輝煌的農業史

得益于早先建設的水輪泵和地下灌溉渠道,依托村里得天獨厚的氣候條件,臚雷村的農業曾經創造過輝煌的歷史。

從1982年開始搞承包,臚雷村逐步著手茉莉花和柑橘的種植以及蔬菜的供應,還有出售茉莉花苗。

1983年臚雷村開始轉型,利用茉莉花苗出售的同時,熟悉了茉莉花茶的市場需求,逐漸引進各地茶葉到臚雷工廠做茉莉花茶的加工,臚雷村的經濟因此迅速崛起,在當時的城郊地區逐漸嶄露頭角。 |

?

? ?

?5f9bdd43-7568-4f73-80f1-42ee5efa957f.jpg)

514f28f0-ad3e-4cd6-96fc-823ac4671c78.jpg)

db916ec5-b36c-4ac4-a4e2-f33c9f194076.jpg)

ed73f555-20bc-4e53-a497-a4fe764a99ae.jpg)

bcc4672a-ff37-4076-a1bd-201881bce45c.jpg)

7b7017f7-e421-4644-9371-bf30df047cde.jpg)