僅存的書場藏身居民樓地下車庫,民間藝人生存難,福州評話生存堪憂——

遠去的書場遠去的人

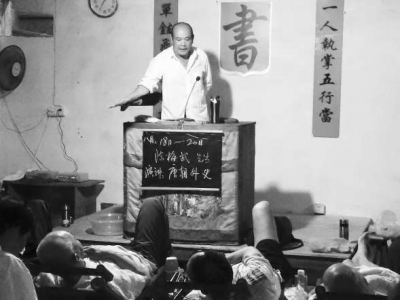

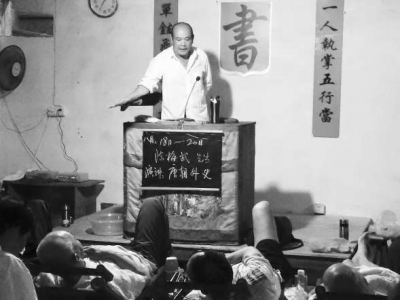

民間評話藝人陳梅武在臺上開講《唐朝外史》

東南網8月26日報道(福建日報記者 張穎 實習生 尹永強 文/圖)

每天早上6點多,從交通路的女兒家出發,78歲的馮貞發老人趕到福州市洋中路洋中花園7號樓地下室,走到他熟悉的竹躺椅前,放下水杯,擦擦汗。

在閑聊和瞌睡中,早上的時光慢慢地晃過。下午1點半,先生上場,金鈸一敲,評話開場。躺在椅子上,手指輕敲,時不時喝上一口茶,老馮愜意地瞇上眼睛邊聽邊品味。兩個半小時后,他收拾好東西慢慢走回家。

從早上7點直到下午4點,老馮會在這家玉葉書場“泡”上一天。作為福州市僅存的民間演出場所,這是他和其他評話同好者最后的樂園。

書場走到哪,老人就跟到哪

“原先的場所拆遷,一個多月前剛搬到這。”玉葉書場的管理者林建斌說道,從七年多前福州市工人文化宮拆遷,他們就不斷地遷徙,上一處地址在福州汀洲社區南禪山弄。

現在的玉葉書場其實就是居民樓的地下車庫,100多平方米的地下室,昏暗簡陋,頂部裸露的水泥柱上零零散散地掛著幾盞節能燈。地下室前方正中,墊高的舞臺上一張木桌就是說書臺,墻上貼著一副對聯:“一人執掌五行當,單鈸飛奏七弦音”。其余空間基本被近80張的竹制躺椅占滿,“這是以往書場的標配,都是老人們集資購買的,都有些年頭了”。

盡管不斷搬遷,但是書場走到哪,這群喜愛評話的老人就跟到哪。對于他們而言,這是福州市內最后的民間書場了。

“我們幾乎全年無休,每天一場評話不間斷,除了除夕那天。”林建斌自豪地說道,“全福州甚至全福建都找不到了。”

但是自豪的背后是沉重的經營壓力。“在南禪山弄每月租金700元,現在的場地租金4000多元,每天一場評話的人工酬勞要100-200元,再加上茶水費用、水電費,就奔著1萬元去了。”林建斌算了一筆賬,“書場固定辦月票的老人有60多個,以前房租便宜,月票80元,現在只能漲到100元,加上散客每場5元的收入,保本都難,只能靠經營棋牌室的收入來貼補,勉強維持下去。”

作為50年的評話愛好者,老馮說:“以前福州每個區都有書場,但慢慢地倒閉了,現在聽評話的人也湊不到100人。”為了聽到正宗的評話,馮老常常輾轉烏山石塔會館和三坊七巷去看免費的演出。“每場只有一個小時,總覺得不過癮,最近天熱免費書場都停了。只有玉葉書場每天都能聽。”

70歲的觀眾,50歲的藝人

“前幾年,每天來聽評話的老人還有百來個,現在每天只有三四十人。”林建斌說,“現在年齡最小的50多歲,最大的有86歲。”

站上高臺,拿出半副鐃鈸、一塊醒木,配以扳指、竹箸,再喝口水潤潤嗓子,然后驚堂木一拍,就咿咿呀呀地唱起開場白。57歲的陳梅武站上臺,講起評話立刻眉飛色舞。

然而在臺下,這位從十幾歲就開始講評話的老民間藝人卻在為生存不易慨嘆,“每月收入只有兩三千元,書場一塊,零星的政府免費場,還有鄉下請神過節、老人生日訂場”。

目前,玉葉書場駐場評話藝人近50人,在書場的入口處,他們的照片掛在墻上,林建斌指著一張照片告訴我們:“這是最年輕的,今年也48歲了。”

書場開出的酬勞并不高。“一場最高也就200元,還得說得好。一個人只能連續講3天,然后換人。”陳梅武告訴我們,“下鄉訂場的確酬勞更高,但是現在市場也越來越小。”

上世紀80年代是福州評話的黃金時代,陳梅武說,只能追憶了。

“紅白喜事都會請評話先生來表演評話,那時鼓樓、臺江、倉山等地有近50個常設的高臺書場,文化宮拆除前,廣場上都有三四個打擂臺的露天書場。”除了東家出錢的演出,不少書場是靠賣票生存的。“當時福州的電影票一張一毛五,而聽一場評話要一毛二。評話演員一天能賺二三十元,有的厲害的一個月能接三四十場戲。評話藝人算得上是改革開放后最先富裕的一批人”。

如今,書場里一張票僅5元,陳梅武搖頭說:“我的酬勞已經拿到最高了,也就200元。”

曾擔任評話演員資格考核工作的徐鶴蘋回憶說:“上世紀80年代初,福州的評話藝人有300多人,市文化局曾對評話藝人進行普查登記,還進行考核評級,合格者才能發給曲藝演出許可證。那時除了福州市曲藝團,閩侯、馬尾等區縣都有自己的曲藝團。”隨著各縣區的曲藝團解散,很多的評話演員游散在民間。依托玉葉書場,像陳梅武這樣的民間評話藝人不僅找到的是謀生的舞臺,而且他們還自發成立了“福州民間評話藝術家協會”。但對于未來,他們覺得迷惘,生存艱難,更別談后繼有人。

且行且珍惜,留住蝦油味

今年5月底,由省文聯、省文化廳聯合主辦的福建省首屆“丹桂獎”少兒曲藝大賽中評話賽竟無人報名,一時間引起了不少業內人士的擔心。

對于評話傳承的現狀,陳梅武覺得正常:“我以前是拜師學藝,現在我根本不敢收徒,也沒人愿意學,老師傅都這么艱難,哪還有人來從事這行當。”

據悉,鼎盛時期,民間涵養了一批三四百人的福州評話藝人團隊,但是隨著評話市場的凋敝,沒有新鮮血液的補充,目前已經萎縮到不到100人。

近些年,福州加大對地方曲藝人才的培育,免費招生,但是招不到。福州藝校僅在2002年招了一個曲藝班,18名畢業生多數進入市曲藝團工作,現如今還堅守在曲藝舞臺的只有7人,一大半已經改行。陳梅武回憶說道,上世紀80年代末,閩侯最后招收的10名年輕學員,目前下落也都不明朗。

馮貞發感慨:“現在年輕人會講福州話的也不多,想讓他們坐下來聽評話,這簡直是難上加難!沒有聽眾,評話講得再好,也沒有用處!”

陳梅武嘆息道:“講評話一定要有扎實的福州話功底,不然一上臺就被聽眾趕下來了,再加上評話不是一時半會兒可以學會,要很長的一個過程,老藝人慢慢老去了,評話也會慢慢消失。”

林建斌從事書場管理十幾年,看著衰敗的書場,體驗著經營的掙扎和無奈,“我只能走一步看一步,有老人要聽,還有人來講,我們就堅持下去吧”。

記者感言>>>

以福州話為基礎發展而來的福州評話,因為文化活動的不斷豐富,欣賞趣味的不斷變化,曾經突出的娛樂功能日漸衰微。但評話自身已然跟不上時代節拍,吸引不了年輕人的注意,加上傳統語言基礎的缺失,使得評話發展停滯,留在了過去,到不了將來。民間書場和藝人的境遇無奈又無解,默默地堅守,渴望更多關注和認可,期盼有蝦油味的傳統別成了書本紙張上的歷史檔案。

|

ecac1b87-0584-4e51-8164-d6c970c10ddf.jpg)

b16dd201-f29a-41ca-b075-22742c272955.jpg)

3cee39e0-12d7-4dc1-ba9f-2f9ae23cecea.jpg)

9796265c-e0ba-4831-97c9-54358d2b9a18.jpg)