1868年建成的泛船浦教堂,占地8400平方米。新堂為哥特式建筑,四面有時鐘,舊時鐘樓報時聲揚十余里,號稱江南第一大堂。為省級重點文物保護單位。俞松/攝 時光潺潺流過福州城。 作為海上絲綢之路的重要樞紐,早在唐朝,福州就已外商云集。異國貨物源源不斷運進城內,大量的福州茶葉、絲綢、瓷器遠渡重洋,運往海外諸國。 海外貿易的繁榮興盛,在福州城留下點點印記。織緞巷、機房里、上下杭、泛船浦、上渡……這些熟悉的地名背后,隱藏著一段段鮮為人知的“海絲”貿易史。 織緞巷、機房里: 見證福州織造業輝煌 昨日上午,三坊七巷光祿坊,三三兩兩的游人走進一條名為“機房里”的小巷。“這里是明代織造遺址。古時候,福州與江浙都是全國的絲綢紡織中心。”聽完導游的介紹,游客們贊嘆不已。 其實,在福州還有許多與紡織有關的地名——織緞巷、橫錦巷、錦巷,這些地方都曾是福州織造作坊的集中地。

江心島 市博物館館長張振玉介紹,福州手工業歷來發達,紡織工業更曾領跑全國。宋元時,福州已成為海上絲綢之路貿易中絲綢的主要生產地之一。宋、元、明三朝朝廷都在福州設立文繡局,作為管理絲織業生產外銷的專門機構。到南宋時,掌管皇族內務與外貿的中央機關——“西外宗正司”更是直接遷移到了福州。 著名詩人陸游曾這樣贊嘆福州人的紡織技藝:舉之若無,裁之為衣,真若煙霧。1975年,考古人員從位于福州第七中學的宋代黃升墓中,發掘出300多件絲織品服飾。其中,一件紗羅背心重量僅16.7克,輕薄如蟬翼。后來,失傳已久、代表中國古代織羅技術最高峰的四經絞羅技術,也在福州的考古發掘中找到了實物。張振玉說,這些都說明當時福州絲織業的鼎盛之勢。 明代,福州的紡織業又有了新的提升,出現了集中生產的作坊。據明朝首輔葉向高的《家譜列傳》記載,當時從事絲織的,除家庭婦女外,還有男子參加,人們皆“以機絲致富”。《閩部疏》也記載,福州產的絲綢“航海而去者,尤不可計”,足見明代福州絲紡貿易的繁盛。 明朝弘治年間,福州一位名叫林洪的民間織造工人首創“改機”,將原來5層的織機改為4層,能織各種花色的紡織品,且質地輕薄、紋飾簡明。福州一時被譽為“絲城”。 鄭和下西洋,也把福州絲織品帶到了世界各地。此時,中國絲織品已成為國外“最賺錢和最暢銷的貨物”。 上下杭: 馬可波羅筆下的國際商港 福州四中留存著一塊寫有“全閩第一江山”字樣的石碑。此山指的是大廟山。 北宋以前,大廟山邊的上下杭,還只是閩江的一片水域。據《閩中記》載:“昔閩越王余善(無諸后裔)于此釣得白龍,以為神瑞,遂于所坐處筑有壇臺,臺上可坐百余人,俗稱釣龍臺。”因位于福州古城之南,壇臺又被稱為“南臺”;大廟山前的水域稱“南臺江”,簡稱“臺江”。

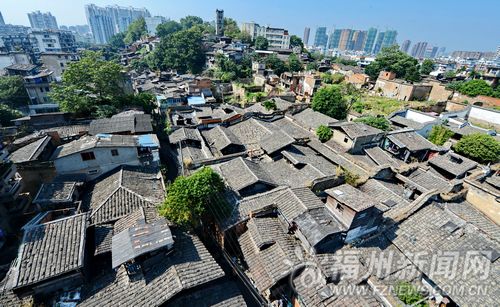

上下杭全景 經過多次洪水汛期大潮的沖刷,大廟山周邊出現了幾座沙洲。日復一日,年復一年,沙洲的面積不斷擴大,竟形成了陸地,這便是“上航”和“下航”。在古代,“航”和“杭”音義相通,有民謠這樣唱道:“龍船扒出后田口,船工運貨上下杭。” 上下杭的運貨集散碼頭形成后,沿岸商店和民居越來越多。這里水運便捷發達,到元朝,連洪山橋至西門街一帶的商市也紛紛搬了過來,閩北土特產皆集中于此。上下杭行棧林立,商賈云集,經營的物資達數百種,商品銷往全國甚至東南亞。 元代著名旅行家馬可波羅途經福州時,這樣描述在臺江一帶看到的貿易盛況:“有一條大江穿城而過。江面寬1.6公里,兩岸簇立著龐大、漂亮的建筑物。在這些建筑物前面停泊著大批船只,滿載著商品,特別是糖,因為這里也制造大量的食糖。許多商船從印度駛達這個港口。印度商人帶著各色品種的珍珠寶石,運來這里出售,獲得巨大的利潤。” 清末,隨著商業的極度興盛,上下杭聚集了許多經濟界的名人,曾興建了14座同鄉會館,孕育了早期的物流業,這里成為老福州的經濟商貿中心。 如今的上下杭,古老的街巷正在經歷一場新的嬗變。未來,上下杭將打造成以居住、商業、旅游、文化等復合功能為主,以“商會文化”為核心的歷史文化街區。除恢復原有河坊筑堤的建筑形態和三捷河傳統風貌外,還將展示上下杭非物質文化遺產等。 泛船浦、上渡: 洋行林立船舶密集 “走馬倉前觀走馬,泛船浦內看番船”,這是老福州人耳熟能詳的一句諺語。 明代,不少福州人出海從事海上貿易。番船指的便是運送洋貨的船舶。據《閩都記》記載,當時去海外的福州人里有阮、芮、樸、樊、郝等姓。他們在外娶番婦生子,很多人就乘坐番船攜親歸國,輕巧的番船甚至可以直接駛入閩江,停靠岸邊。但按照當時政府規定,番船入境,須經地方官署允許,停泊在哪里也要政府指定。 據《藤山志》,明弘治年間,福州督舶鄧太監收了洋人的好處,選擇閩江深水處,提供給外來的番船停泊,始名“番船浦”。后因“番”和“泛”在福州方言中音近,人們漸漸稱之為“泛船浦”。泛船浦包括如今的閩江大橋以南,觀海路、朝陽路以北地域。一時間,寬闊的江面上桅桿林立,船舶密集。 “洋務運動”興起后,泛船浦不僅外國船只多,中國船只也不少。從咸豐三年(1853年)起,由于太平天國阻斷了武夷茶葉傳統的出口商路,外商開始從福州直接出口茶葉。很快,福州港貿易大振,洋船驟多,閩海關稅務司署也設在了泛船浦。這里的洋行和倉庫多了起來,如英國的怡和、太古以及美國的美孚等,很快形成一個西起觀音井、東到怡和碼頭的洋行聚集區。 與泛船浦相隔不遠的上渡,從唐代起便是一個重要的渡口。在北宋元祐以前,倉山的居民要到閩江北岸,都要在這里呼渡。 據記載,穿過上渡境內的洋洽河,在舊時全程可通航25噸船舶。閩江上游的大批木材以“放排”的運輸方式,先集中于上渡一帶的水塢中,經過粗加工,再銷往省內外及國外。清康熙年間解除海禁后,上渡逐漸成為福州主要的木材集散地。商人們紛紛來此開辦木材加工廠,產出的木材制品除銷往上海、天津外,還出口日本及東南亞。 如今的泛船浦與上渡周邊,已成為成片的居民住宅區。雖然渡口已經消失,但江岸邊的景色依舊動人。根據相關規劃,煙臺山歷史文化風貌區、公園路歷史建筑群和馬廠街歷史建筑群,將打造成以居住、文教功能為特色,集文化休閑、創意及旅游為一體的近現代歷史文化風貌片區。再過幾個月,江心公園的改造就將完成,一座保留江心島原有生態環境,集休閑、觀光、文化、健身于一體的森林型生態島嶼公園,將呈現在市民眼前。 (福州日報記者 卓文俊 楊瑩) |

相關閱讀:

- [ 07-10]莆田市加快海洋經濟發展 重振海上絲綢之路

- [ 06-27]海上絲綢之路體現大國擔當

- [ 06-24]多地爭取海上絲綢之路申遺

- [ 06-17]八國駐穗總領館官員共探“海上絲綢之路”未來

- [ 06-12]“海上絲綢之路”有獎知識競答活動今日啟動

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

信息網絡傳播視聽節目許可(互聯網視聽節目服務/移動互聯網視聽節目服務)證號:1310572 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號

網絡出版服務許可證 (署)網出證(閩)字第018號 增值電信業務經營許可證 閩B2-20100029 互聯網藥品信息服務(閩)-經營性-2015-0001

福建日報報業集團擁有東南網采編人員所創作作品之版權,未經報業集團書面授權,不得轉載、摘編或以其他方式使用和傳播

職業道德監督、違法和不良信息舉報電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 舉報郵箱:jubao@fjsen.com 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327

cb0110c2-5954-439d-9363-9e0700697178.jpg)

c4ae0692-1c5a-4f71-b324-3a8057501c93.jpg)